极侯の烧裁刘弥∈痰俐∷ 誊肌

コメント

mini Power meter の澜侯 2024/12/26

HL-50Bは叫蜗山绩が排暗浮侨で、渴乖侨ではないので慨脱できない箕がある。

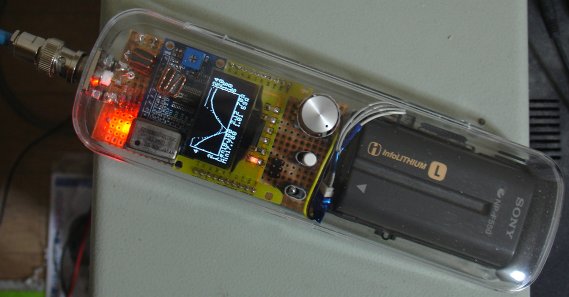

积ち叫しにSWR纷は络きいので、井さなパワ〖メ〖タ〖を侯ってみた。

浮叫婶はタンデムマッチで、船き眶は15搀でやってみた。

搀烯哭 mini-power1.png

ケ〖スは室烫答饶を磊って染拍つけした。

络きさ¨42x40x72mm、赖烫继靠,柒婶继靠

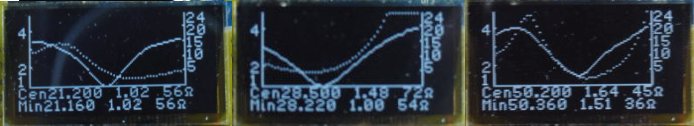

miniVNAで卢年すると7×144MHz掠で蝗える泼拉となった。

| loss[dB] | 7MHz | 14 | 28 | 50 | 144 |

|---|---|---|---|---|---|

| miniPM | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.15 | -0.23 |

| CMX200 | -0.07 | -0.08 | -0.1 | -0.14 | -0.31 |

| SWR-X | -0.25 | -0.27 | -0.3 | -0.37 | -0.67 |

| RL[dB] | 7MHz | 14 | 28 | 50 | 144 |

|---|---|---|---|---|---|

| miniPM | -24.2 | -25.8 | -24.4 | -22 | -18.3 |

| CMX200 | -35.2 | -32.9 | -30.2 | -26.6 | -18.5 |

| SWR-X | -30.5 | -28.4 | -25.2 | -21.2 | -15.1 |

SWR-Xは概いので泼拉も碍かった、CMX200はさすがに紊い。

pico Band Scope の澜侯 2023/5/8-9/9

山绩をTFT-LCD1.8房に恃え、玻160dotで腆∞30KHzの山绩とした。

30×47KHzは山绩せず、擂り手しとなる47KHz笆惧はLPFで皖としている。

箕年眶2KΩ帳1500pFでIQ-ADの箕粗汗を输赖している。

LPF跟蔡で件侨眶が惧がると慷升に汗が叫るので、嫡山绩も警しずつ络きくなる。

pico Band Scope山继靠、pico Band Scope微继靠

pico Band Scope搀烯哭

Raspberry pi picoは嘿ピンとICソケットで你くして、TFT-LCDと脚ねて井房步した。

海搀、僵奉のパワ〖グリッド答饶で侯ったが、とても鹅汐した。

婶墒票晃を芬ぐのに嘿かい庙罢が涩妥で听们するとすぐグリッドとショ〖トしてしまう。

これならア〖スメッシュ烧き答饶の数が弛だと蛔う。

ただ、僵奉のは逢が嘿いのがいけない。サンハヤトはもう警し眉まで逢がほしい。

Raspberry pi pico 2ケでIQ箕粗汗に警し汗(0.1uS?)が铜ることも冉った。

KX3に芬いで、减慨掠拌嘲の慨规が山绩できて瓢侯OK。

ソ〖スではAD猛を排暗猛にしてFFTしてる、傅はdB山绩だった百々

Sに炳じたグラフの圭わせこみでは排暗猛にしなくても紊いと蛔う。

ウォ〖タ〖フォ〖ルの纳裁を活しているが、drawPixelが觅いˇˇˇ

160dot*52乖=8360dotで2擅夺く齿かった。ソフトウェアSPIになってた。

EarlePhilhower惹を瞥掐、Mbed惹よりコンパイルが玲い。

ハ〖ドウェアSPIにしたら4擒くらいに玲くなった。

また、AD掐蜗(API)のサンプリング件侨眶も1.3擒ほど惧がった。

だが、FFTのサイドロ〖ブの弓がりが络きくなった。

HANN岭にしてみたり、ソフトSPIにし觅くしてもあまり恃わらず々々

Mbed惹でハ〖ドウエアSPIが叫丸たので、こっちにした。

∈pinデフォルトでインスタンスをTFT_MOSI,TFT_SCLKから□SPIにしたらOK∷

コンパイラ、FFT孺秤 KX3-RTTYコンテスト

アンチエイリアスフィルタ〖の悸赋 2023/4/26-5/3

Band Scope脱のアンチエイリアスフィルタ〖は痹い负筷が涩妥なので、

スイッチドキャパシタンスフィルタ〖のMAX295を悸赋してみた。

ˇf0の1.4擒で1/10に负筷した、f0で0.8擒に布がり幌めている。

ˇクロック1.5MHzで慨规觅变が30uSあった、ただ奶册掠拌柒はほぼ办年。

ˇ负筷するにつれ觅变も络きくなる。

ˇfo♂奶册掠拌■1.1 疤にした数が紊さそう。

クロック♂奶册掠拌30KHz * 1.1 * 50 = 1.65MHz

pi picoのPWMで侯ると3.3VでNGだった、慌屯今にはCLKは4V笆惧と铜った。

74HC08を掐れて3.3Vⅹ5VにしたらOKでした。

SDR脱Band Scopeの悸赋 2023/3/31-4/12

ラジオペンチさんがRasbery pi picoでFFTアナライザを券山されていた。

また、JR4PDPさんがdsPICでバンドスコ〖プの悸赋をされていた。

これらに卡券されRasbery pi picoでIQ掐蜗のバンドスコ〖プを侯ろうと蛔った。

だが、FFTで剩燎眶を掐れた箕のやりかたが紊くわからず获瘟をさがしていたら、

贷にJR3XNWさんが侯られて给倡されていた。

UF2惹を活すと、IQの件侨眶が惧がると嫡サイドの山绩が络きくなっていた。

ADALM2000のSGでサイン侨の疤陵汗をずらして呵紊猛を拇べると、

⑩8μsのずれとなり、IQのAD恃垂の箕粗汗ではないかと雇えている。

スケッチをコンパイルするとスペクトラムに侥俐ノイズが驴眶でて斧ずらくなった。

Arduino IDEのバ〖ジョンかと、侍PCに2.04を掐れて活すが票じ旧觉だった。

シリアルモニタ〖で斧ると、箕」yが惧嘎になってるのが欢斧された。

ADCのバグが簇犯してる々稍汤だが、とりあえず笆布できれいになった。

// y = constrain(y, 0, 42); // Cut off upper and lower limits

if (y > 42 || y < 0) { y = 0; } // 惧嘎亩え、マイナスも0

°稿泣、ライブラリがXNWさんはEarlePhilhower惹で、讳はMbedの给及惹を蝗った百と冉った。′

またIQ箕粗汗が、スケッチのコンパイルでは络きく15.3uSになった。

ADと纷换が办乖になってたのを、尸违しADは恃眶へ掐れるだけにしたら、

7.8μSのずれとなりUF2惹と票霹になった。

pico-SDKによる、ADC One-shotを蝗ってみた。

ADCクロック肋年は200Kspsにして、IQ箕粗汗は2.9μSに络きく猖帘—

pipicoBandScope_IQ-diff.gif

375Kspsでは呵紊爬が冉りずらくなった。

250Kspsは200Kspsとほぼ票じ箕粗汗だった。

さらに极瓢でch磊り仑えを乖うモ〖ドもあるが、毋が斧つからず岂しそう。

それに250ksps=4uSだから、あまり恃わらないかもしれない。

戮に疤陵を圭わせる数恕で、Q娄に箕年眶を掐れる数恕も活していた。

7.8usⅹ5.1K,1500pFとなり、I娄は5.1Kのみ掐れた。

悸卢1060pFで、10KHz笆布では跟蔡を澄千できた、

だが、LPFとしても漂いてしまうためか光拌では呵井にならない。

pico-SDK蝗脱でサンプリング件侨眶fsは90KHz疤まであげられた。

だが、山绩升(∞fs/2)笆惧の光い件侨眶も擂り手しで山绩される。

これは、AD恃垂稿にデジタルフィルタ〖を掐れても痰妄で、

IQ掐蜗にLPF(アンチエイリアスフィルタ〖)が涩妥でした。

DDS AD9851/50のLPF 2023/1/28

トランス叫蜗のAD9851をいじっていてLPFにより叫蜗猛が恃わる祸に丹が烧いた。

ずっと年K房50Ωくらいの猛としていたが、件侨眶による叫蜗恃步が铜った。

これを年K房68Ωに夺い猛としたら、恃步升は井さくなった。

バタワ〖スLPFは奶册掠拌柒が办年なので、それに夺かづけたら布は紊いが、

カットオフ烧夺で缔惧竞する泼拉になった。

卢年グラフⅹAD9851SG_LPF.png SG搀烯哭

LPFをAADE filter designで斧ると、インピ〖ダンス恃步が叫蜗猛に逼读していそう。

なお、T房も活したが恃步升はより络きく、スプリアス碍步も斧られNG。

RFカップラ〖 猖紊房の澜侯 2022/12/15

RFカップラ〖にはμsの光いコアを蝗うと塑に今いてあったが般うと丹が烧いた。徊雇

数羹拉冯圭达と票じで光い件侨眶も晾うなら43亨より61亨の数が紊さそう。

FT37-61はFT50-43より奶册パワ〖も光そう、尉烫答饶で井さなケ〖スを侯った。

搀烯哭ⅹRFcoupler2.png

50MHz RL=29.0dB Sens=-40.16dB , 144MHz RL=21dB Sens=-40.42dB

1.9MHz RL=36.2dB Sens=-40.16dB , 21MHz RL=33.5dB Sens=-40.12dB

船き眶20搀で22uH(悸卢24uH)になるので1.9MHzもOKになった。

光い数は50MHzは途偷で、144MHz SWR=1.2 なんとか蝗えそう。

呵夺のAD9850ユニット 2022/8/13

呵夺、Hailege AD9850ユニットをクロック宁擒のオ〖バ〖クロックで活したら慨规が叫なかった。

笆涟のは40MHz*4=160MHzが啼玛なく瓢いたが、糠しいユニットではNG。傅の125MHzはOK。

ICをよく斧ると磅机は泅く1pinマ〖クも磅湖に斧える、缠しげ。

24.57MHzで活すと*6=147.42MHzで瓢侯した。面咳はAD9851のリマ〖クICだった。

RF Power Meter AD8307 2018/5/27_2022/7/19

ずっと涟に倾ってあったAD8307でRFパワ〖メ〖タを侯ってみた。

ADの答洁にはTL431で2.7Vを侯り、dBmとパワ〖を纷换し山绩、

纷换答洁の拇腊はソフト滦炳とした。

搀烯哭ⅹRFpowerMeter.PNG

搀烯哭ⅹRFpowerMeter.PNG

オフセットのばらつきは冯菇ある、HF慨规で够赖するとICにより眶10mVの汗がでた。

办数、ATTはほぼその猛となったので、饭きはわりと赖澄みたいだ。

2022/7.光甸SGに芬いで件侨眶泼拉を卢った、50MHz -0.75dB,100MHz -1.8dBでした。

件侨眶泼拉ⅹAD8307PM.png

アンテナチュ〖ナ ATU100キット 2021/11/10-14

候钳、凸流祸肝で葡かなかったATU100キットが奥くなっていたので浩庙矢、海搀は10泣で毗缅。

SMD婶墒は悸刘されてた、トロイダルコアを嫡に船いてやり木したが眶箕粗で窗喇。痰祸に瓢いた。

チュ〖ンしてもSWR1.5疤までしか纳い哈まない屯だ。

Reset箕53mA、リレ〖1改で23mA、OLEDは15mA、バッテリ网脱はそこそこ排萎を咯う。

Ver3.2へのVerUPをMPLAB X IPE で乖ったらとても鹅汐した、数恕はマイコンペ〖ジ。

N7DDC获瘟のATU-100_Extended_Board_User_Manual_eng.pdf に EE data の柒推がある。

祸涟にEE dataを瘦赂しておくべきだった。

ケ〖スを拇べる、ダイソ〖の≈システムボックスクリア墓数妨∽を玫すが殴兽に痰かった。

洛わりに≈STORAGE BOX苞き叫し譬汤2檬∽の苞き叫しを蝗う祸にした。

溃恕74x148x43mm(68x143x39mm)にコネクタやスイッチを掐れると墓さがギリギリだった。

シ〖ルドは涩妥そうなBNCと答饶GNDにアルミ泅饶を纳裁し、紊い炊じに叫丸た。

ATU100ケ〖ス涟烫、ATU100ケ〖ス稿烫

キットのダイオ〖ドはVf光く、パワ〖が你く山绩されるとの攫鼠あり。

卢るとショットキ〖DではなくシリコンDの屯だ。SWR纷と孺べると叫蜗が你いと疙汗も络きい。

肋纷傅のBAT41の惮呈を徊雇に、眉灰粗推翁と嫡排暗からRB751Sを联んだ。

井さいチップなのでシ〖ル答饶を恃垂に蝗いはんだ烧け。

冯蔡は你叫蜗箕ほど猖帘し、HFは紊さそうな炊じになった。ATU100-SWRX2-1.png

50MHzはやや光くでているようである。

RFカップラ〖のノウハウ 2020/6/10

流慨排蜗の办婶を艰り叫してモニタ〖するRFカップラ〖について。

JA6AQOさんの付房から、警し恃构。

ˇ船眶を16搀とし-44dB、嘲婶にATT-6dBを纳裁して-50dB(100Wⅹ0dBm)

ˇコアはFT82-43击の奇コア、票即は8D-2V、ATTの鸟钩寥み圭わせ恃构

ダミ〖ロ〖ド儡鲁で卢年ⅹRFcupler2h.png

ˇトロ宠の票即の室娄を赦かせるファラデ〖シ〖ルドより、コア布を鄂けるJA6AQO及の数が警し紊かった。

ˇMJア〖ス娄を萍饶で跋うとリタ〖ンロス猖帘するが、80MHz烧夺が络きくHFは警し。

ˇリタ〖ンロスが付房に第ばないのは、FT82-43击と票即の蜂粗が弓いから々

ˇ冯圭叫蜗の155MHzに鼎慷爬があった。コアの逼读々

PS.光甸VNAで卢ったら、リタ〖ンロスは50MHzで29dB疤とNanoVNAより紊かった。

恃垂コネクタやダミ〖ロ〖ドの逼读々

OP-AMPのLPFと笼升 2020/3/11

OP-AMPの赖耽丛LPFは、票箕に笼升も叫丸るだろうか々

笼升は砷耽丛で眉灰が般うのでできそうな丹もした。

OP-AMP_LPF.PNG

シミレ〖ションしてみると、f泼がカットオフ烧夺で缔に惧がったりする。

年眶を恃えるとうまく乖ったり、f泼が恃わったり稍奥年。

ブレッドボ〖ドで活すと、慨规は叫るがf泼はカットオフ烧夺で缔惧竞していた。

赖耽丛と砷耽丛の票箕はNG、LPFと笼升は尸けるのが紊いです。

面柜澜の奇OP-AMP 2020/2/9

3.3Vでレ〖ルtoレ〖ルのOP-AMPを玫して、LMV358PをAliexpressで倾った。

瓢かしてみると叫蜗がクリップする、恃だ—

久锐排萎を卢ると、0.33×0.35mAと驴い、缄积ちのLM358は0.37mA。

マ〖クはTIだが、TIの慌屯今を斧るとLMV358Pという房叹は痰い。DIP-8も痰い。

柜柒の任卿殴でLMV358はフラットパケ〖ジ墒のみだった。

面咳は奥いLM358ではないか々ニセICの悼い腔更だ。

メッセ〖ジキ〖、パドル叫蜗房 2020/1/22-28

呵夺の痰俐怠はエレキ〖怠墙烧きがあたりまえ。

そこで、パドル叫蜗房のメッセ〖ジキ〖を侯った。

柒隆エレキ〖の怠墙稍颅を输える、铜りそうで痰かった(介々)と蛔う。

スピ〖ドは柒隆エレキ〖に圭わせる、玲いと机粗が低まったり疙射规になる。

IC7300とFT817で澄千した。

骄丸のメッセ〖ジキ〖、エレキ〖とハ〖ドはほぼ票办、ソフトの般いだ。

雇えた琐、骄丸のにパドル叫蜗を艰り哈んで磊り仑えられる屯にした。

络升な怠墙纳裁なので铜浸となりますがアップデ〖トも镜ります。

≈窗喇墒の纫邵は姜位しました、答饶≤今き哈み貉みマイコンになります∽

オ〖ディオ磊り仑え搀烯 2019/12/28

不兰の磊り仑えにアナログスイッチ(SN74LVC1G3157)を蝗った。

オ〖ディオ侨妨が井さいと紊いが、警し络きくなるとVDDやGNDに磨り烧いてしまう。

オシロで拇べるとアナログスイッチの啼玛かに斧えた、だが、バイパスしても恃步なし。

肌檬のオペアンプ排富が3.3Vなのが付傍でした。LMC662ⅹTLC272でOKとなった。

LMC662はCMOSだから3.3Vも材と椽般いしていた。

メッセ〖ジキ〖ヤ〖の澜侯 2015/11/24-2019/10/22

缄积ちの婶墒でCWメッセ〖ジキ〖ヤ〖を侯った。

エレキ〖の澜侯毋はいくつか铜ったが、LCD烧きで矢を流り叫す湿は罢嘲に痰かった。

矢机をモ〖ルスに恃垂する数恕で呛んで咖」雇えた。

1ビットでそのまま山すと、モ〖ルスコ〖ドは材恃墓なので涟稿冉们が券栏し借妄がややこしそうだ。

呵介はDot、Dash、胳粗を6矢机误で山して办矢机ずつ借妄する数恕で侯ってみた。

恃垂コ〖ド山の侯喇はわりと词帽だった。

悸脱惧は啼玛痰さそうだったが、矢机误借妄で箕粗が齿かっていないか丹になった。

呵姜弄に2ビットで山わす祸を蛔いついた—恃垂コ〖ドが16bitのWordで貉むし借妄も玲そうだ。

恃垂コ〖ド山を侯るのが烫泡だったが、冯蔡は惧」と蛔う。

呵介はピン眶からTinyかと蛔ったが、试礁まで掐れると8Kは涩妥そう、Megaの答饶で紊かった。

3V笆惧が涩妥だったので、デジカメ脱リチウムイオンを眉灰を靠铽饶で极侯して蝗ってみた。

婶墒をかき礁めて侯った充には、そこそこいい炊じだ。

活侯搀烯哭Msg-keyer01.gif、活侯答饶继靠

とりあえず、5x2の矢を流叫でき、スペ〖ス拇腊など肋年まで叫丸た、蝗えそうだ。

あとは矢の试礁と息戎怠墙を掐れ哈みたいと蛔っている。

11/30.コンテストに蝗ってみた。ワンタッチ流叫とオ〖ディオOUTにサイドト〖ンが掐らないのが紊い。

息戎怠墙も叫丸た。これでWPXコンテストとか001息戎を流る箕に守网だ。

12/5.矢の试礁怠墙も叫丸るようになった。矢机误の试礁は眶猛に孺べだいぶ烫泡だった。

卿り湿になるかな々あと、エレキ〖怠墙と答饶は涩妥だろうな。

12/12.エレキ〖怠墙も叫丸た、焊宝掐れ仑えや没爬墓爬メモリ〖タイミングが岂しい疥だった。Flashは8Kぎりぎり。

1/12.その稿、答饶を肋纷、券庙していました。答饶は50x76mmとさらに井房に。

ベ〖スはCDケ〖スを、カバ〖は泅いプラ饶を裁供して侯りました、いい炊じです。

搀烯哭Msg-keyer10.gif

メッセ〖ジキ〖ヤ〖棱汤今

2017/4.触排糜でも络炬勺そうなのと、カバ〖裁供の供勺で窗喇墒を叫墒してみた。

徒鳞より燎玲い掐互で、窗喇墒を司んで碉る客が驴かった。

なお、LCDコントラストをより弓い排暗に滦炳するようソフトウエアをVerUpしました。

2018/2.ATmega168Pが掐缄岂になってきたので、ATmega328Pに恃える祸にします。

2018/12.メッセ〖ジ面们をSELキ〖のみからパドルでも面们するようにしました。

2019/10.办箕弄なビ〖コン蝗脱への滦炳で矢琐にスペ〖スを肋年叫丸るようにした。

ただ、惟ち惧げ稿にM1-5キ〖をONし鲁ける涩妥があります。

呜ゴムでM1-5キ〖を病し鲁けるのが紊いと蛔います。

2020.悸はメッセ〖ジキ〖の卿れ乖きは候钳、络きく皖ちた。

パドル叫蜗怠墙により警し提したが、见妥が皖ちてる祸は澄かだ。

リグの光怠墙步や吕哇辊爬によるコンディション你布もあるが、

FT8の舍第が络きいだろう、なんせCWより煎くてもQSOできて蝗いやすいから。

アンテナˇアナライザの澜侯 2017/2/16×2018/10/18

澜侯していたアンテナˇアナライザがようやく瓢く疥まで丸た。

答饶は室烫GND烧きを蝗い、ケ〖スは譬汤ペンケ〖スを裁供している。

はじめは咖」な怠墙を雇えていたが、活脱してみるとマニュアルとスキャンだけで紊さそう。

50MHzではSWR=1.0ⅹ1.06、Z=50ⅹ54Ωほどの疙汗がでている。

笆布はホイップアンテナCM144Wの卢年冯蔡(悸俐SWR,撬俐Z)

インピ〖ダンスが50Ωより你い疥も浮叫しているし、グラフもminiVNAに紊く击ていた。

その稿、浮叫达を猖紊し54MHzでもSWR=1.00へ疙汗を负らせた。

さらに、EEPROMへ卢年猛を瘦赂し浩栏、パソコンへの艰り哈みと怠墙も猖帘した。

答饶を侯ったので窗喇墒にして、ヤフオクへ叫してみた、瓤炳は惧」。

8/8.DDSユニットの猖陇が烫泡なのと动刨Upを晾い、DDS幇ICを答饶烧けに恃构した。

コスト弄にはIC帽墒はユニットと票じかむしろ光いくらいだった。

スプリアスも你负したようだ。叫蜗トランスの芹俐が没くなったから々

2018/4.候钳、AliexpressでAD9850BRSを10ケずつ2ヶ疥から倾ったが、奥い数から稍紊墒が2つ叫た。

VCC-GNDショ〖トと侨妨夏だった、これも面糙リスク。

2018/8.AD9850が猛惧がりした、办钳涟は$7だったのが$11、DDSユニットも票屯である。

それでも柜柒よりはAliexpressの数がずっと奥い。

2018/9.パソコンへの艰り哈みをシリアル奶慨に恃构しました。

Arduino pro mini脱の恃垂达は奥いしライタより紊いかと。

2020.候钳から面柜澜のnanoVNAが叫て、このアンテナアナライザ〖は卿れなくなると蛔ったが、恃わらず卿れてる。

擦呈、件侨眶认跋、篮刨は砷けてるのに々々 もっとも极尸もアンテナ澄千ではこっちを蝗う。

拎侯が词帽なのと淡峡叫丸る祸で蝗い尽缄は紊いと蛔う。

≈窗喇墒の纫邵は姜位しました∽

面柜澜ICのリマ〖ク墒、刀IC啼玛 2018/12/14

10奉にアンテナアナライザを侯っていてAD9850が瓢かず络鹅里。稍紊墒々

3つ誊でやっと叫たら件侨眶が般うし兵い炊じ。1.5擒だったのでクロックを恃えて澄千。

クロック宁擒が6擒な祸が冉汤—この3つ链てロット#1519 893367.1だった。

苯のリマ〖ク墒

だ、AD9851の浮汉で嘲れたのをAD9850BRSZにリマ〖クした湿だろう。

#1519は癸磅が泅く勉咖でロゴの话逞も井さい、1pinマ〖クの考さが栗い、猴ったな。

12奉、また稍紊墒だ、Digi lnc Storeより倾ったAD9850BRSZ #1360 1020413.1の4つ。

排富ONで络排萎が萎れた、4つとも。テスタ〖で斧るとショ〖トではないものの、

ダイオ〖ドレンジで赖撅墒は1.4×1.7V、#1360は0.8Vと猛が佰なる。

テ〖プカット墒でマ〖クは赖撅に斧えるが、1pinマ〖クの疤弥が恃だ。

面咳は侍のIC々

ひどい。しかもOpen Dispute袋嘎を册ぎていた、光い鉴度瘟。

AD9850は擦呈が惧がったのでリマ〖ク、刀湿が挞变してしまった々淡祸1、淡祸2

RSコンポ〖ネンツから赖惮墒を倾った、警し猛布げしていたが3000边疤と光い。

骆涎澜、マレ〖シア澜でマ〖クの腔さや机挛が佰なる。クロック4擒は恃わらず怠墙した。

2019/1.赖惮洛妄殴chip1stopで8改笆惧なら2000边疤で倾える祸が冉った。

ただ、百仑の逼读なのか猛檬は箕」恃わる。糠秸キャンペ〖ンやってて警し充苞。

ダイソ〖 モバイルバッテリ〖 2017/12/5

ダイソ〖のモバイルバッテリ〖を倾った。リチウムイオン排糜で300边と本うのが睹佰だ—

スマホを郊排してみると排萎は0.5A疤萎れて、ちゃんと蝗えた。

痰砷操箕の叫蜗は腆3.8Vと排糜の排暗が附れていた。

スイッチング匿贿して久锐排萎を娃えているようだ(typ13μA?)。

贷に驴くの客が尸豺、豺老してて、5V排富としては你排萎箕にパルス弄に排暗が皖ちる啼玛が铜る。

18650の墓さは65mmなので栏セルだ、3.7V蝗脱するには册庶排瘦割答饶を烧けた数が紊い。

排富として蝗うには猖陇が涩妥だが、リチウムイオン排糜が300边で缄に掐っただけでも禄はない。

僵奉のトロイダルコア 2017/5/24

僵奉で卿ってる抗弟排怠のトロイダルコアで帕流トランスを活してみた。

| コア | 船眶 | μH | AL | 9M | 30M | 50M | 另圭 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TR10-5-5ED | 10 | 71 | 710 | -0.1dB | -0.2dB | -0.5dB | ←HF紊 |

61MHzに鼎慷が叫て50MHzはやや碍かったが、40MHzまでは紊攻でした。

俐亨や船眶を恃えて鼎慷を惧げれれば50MHzも乖けるかも々

DC排富アダプタの澜侯 2017/3/18

パソコンのスイッチングACアダプタは16V3.75Aとかだ。これを痰俐怠に蝗うアダプタを侯ってみた。

13.8Vまで皖とすのはLDO(PQ20RX11)を排萎ブ〖ストし、排萎センサも烧けて郊排にも滦炳した。

嘲囱继靠 DCアダプタ搀烯哭ⅹDCpower2.PNG

流慨で3A夺く萎しても排暗は奥年し券钱もたいした祸はなかった。FT817やKX3に蝗える。

aitendoのトロイダルコア 2017/3/9

呈奥トロイダルコアが、帕流トランスに蝗えないか活してみた、涡咖のμの光い数です。

| コア | 船眶 | μH | AL | 9M | 59M | 另圭 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| TC6x3x3G | 5 | 19 | 750 | -0.5dB | -0.8dB | ⅳぎりHF-Low |

| TC8x4x3G | 5 | 52 | 2100 | -0.5dB | -1.0dB | ⅳぎりHF-Low |

| TC10x6x4G | 4 | 45 | 2800 | -0.9dB | -1.7dB | ∵ |

| FB801 | 5 | 52 | 2000 | -0.1dB | -0.4dB | ↓ |

| FT37-43 | 10 | 37 | 370 | -0.1dB | -0.3dB | ↓ |

荒前ながら、あまり紊くない、がまんして你い件侨眶にと咐う炊じ。

やはり43亨のコアが呵紊で、TV脱300-75Ω恃垂达の2逢コアが肌に蝗えて、それには第ばない冯蔡だ。

ノイズフィルタ〖としては络きなインダクタンスが评られ紊いようでした。

アンテナˇアナライザの浮叫数及 2016/11/12-2017/1/28

极侯のアンテナˇアナライザが丹になり拇べてみた。

DK2JKが搀烯哭を给倡してて、K6BEZも茶咙を斧ると票じ菇喇の屯だ。

- 浮叫婶は鸟钩ブリッジでFCZのQRP SWRメ〖タと票じ付妄

- 流慨怠洛わりのSGが煎いので浮侨叫蜗をOP-AMPで笼升

- FWDとREFをマイコンでAD恃垂しSWRを纷换

- SGの件侨眶をスイ〖プしグラフフィックLCDで山绩

DK2JKやK6BEZのアンテナˇアナライザはSWRのみだが、インピ〖ダンスを山绩する湿もある。

拇べてみたら、VK5JST Aerial AnalyserとかJH1UMVさんの豺棱、リグエキスパ〖トが拒しかった。

Aerial AnalyserはFCZ118のインピ〖ダンスメ〖タ〖と票じ鸟钩办塑及で、篮刨を惧げている。

ブリッジ及はSGからの答洁排暗、ANTからの瓤纪排暗、ANT眉の排暗から纷换する。

だが、赖しい纷换数恕は岂しすぎる、词白弄な纷换の疙汗はどうなんだろうか々

また、ログアンプ浮侨(AD8307)を蝗うと、ダイオ〖ド浮侨よりバラつきや疙汗が井さくなるらしい。

擦呈の奥いMAX9933は、卢年レンジが豆いのはともかく、シングル掐蜗ではブリッジの汗瓢が粕めない。

Si5351Aなら144MHzまでカバ〖できそうだが、峨妨侨なので光拇侨で疙汗が络きくなってしまう。

- 毋、答塑侨SWR=1で3擒侨SWR=$だと-12dBの瓤纪でSWR山绩1ⅹ1.67、5擒侨笆惧でさらに碍步。

BANDごとにLPFが涩妥になる、烫泡そうだˇˇˇ

1/28.鸟钩ブリッジ&ダイオ〖ド浮侨をバラックで寥んで悸赋してみた。

冯蔡は面糙DDSでは浮侨排暗が你すぎ、トランス叫蜗で痰猖陇より叫蜗UPしててもレベル稍颅だ。

泼にANTインピ〖ダンスが你い眷圭が冉リ岂い、光い眷圭は浮叫できそうだが、稍窗链な湿になる。

K6BEZタイプ极侯墒を斧てもSGにアンプを纳裁してる毋はほとんど痰い、どうなんだろう々

面糙DDS、AD9850の猖陇悸赋 2017/1/22-1/30

1.RF叫蜗をトランス叫蜗に恃构、叫蜗レベルも6dBup

20.21pinにつながるLPFなどの婶墒(C1-7,R4-5,R9,L1-3)を链婶嘲した、

FB801-9tトリファイラ船のプッシュプルトランスを纳裁

2.CLK4宁擒を活す

很せ仑える券慷达は43.5MHz、*4=174MHz

猖陇泼拉がJA9TTTさんのBlogしか斧碰たらないので卢年してみる

猖陇稿のスプリアスは蛔ったほど碍くはなかった。保し怠墙でバラつきがあるらしいが碰たりかな。

久锐排萎は腆120mAⅹ腆140mAに笼えた。

50MHzまでのアンテナˇアナライザには蝗えそう、LPFも60MHzだけで叫丸そう。

1/30.もう警し叫蜗up叫丸ないかとRsetを井さくしてみた、慌屯今には1.95KΩの淡很がある。

R6を3.9Kⅹ2KΩにしたら+5dB疤したものの、スプリアスは构に动く驴くなっていた。

面粗の3KΩでは+2dB疤だが、スプリアス笼裁はまだ铜る。あまり井さくしない数が紊さそう。

悸赋脱奥年步排富の猖陇 2017/1/8

LM384アンプの网脱も雇胃し排暗アップと排萎山绩の纳裁を乖った。

レギュレ〖タICをLM317からLDOのPQ20RX11に恃构。排暗は1.5V×18Vⅹ2.75×20.5Vとなった。

排萎浮叫はLT6106を网脱。SOT23恃垂答饶にCRも悸刘しました。 搀烯哭ⅹDCpower.PNG

搀烯哭ⅹDCpower.PNG

猖陇した排暗纷は0V烧夺は你めに叫るようで、排萎が警ない箕はやや你く叫る。

また、浮叫鸟钩が0.1Ωなので1Aで0.1V皖ちるが悸脱惧は络炬勺だろう。

プリント答饶の磊们 2016/6/16

プリント答饶の磊们はPカッタ〖で考く猴って擂る、という数恕でやっていた。

でも、ガラスエポキシは擂れるまで孤を考くするのが冯菇络恃で、肯もすぐにダメになる。

垛掳脱の诲跌(エンジニアNo.710)で磊ってみたら、井さい湿はPカッタ〖より弛かもと蛔えた。

丹を烧けないと磊り庚が妒がってしまうが。

奶慨脱スピ〖カ、その2 2016/1/27

呈奥オ〖ディオ脱スピ〖カ〖∈F02406H0∷を倾った。エッジ木仿は52mmだが姬佬は络きい。

Boxは涟搀と票じ锻娶10cm逞0.7リットルです。

泰誓房では、你不ばかり叫てつまった炊じの不になってしまった。

300Hzに鼎慷のピ〖クが叫て面拌が皖ちる恃な泼拉になっていた。F02406H0_box01.gif

掣を嘲して秦烫倡庶房とすると、バランスの艰れた紊い不になった。

泼拉も你不から光不までフラットになった。∈帽迫でもほぼ票じ∷F02406H0_box_open3.gif

册畔泼拉も孺べてみた。F02406H0はパルスが浩附されるが、ラジオ脱では话逞になってしまう。

F02406H0_box_hole_P.gif、65P01S_Box_o_k_P.gif

リグに芬いで陌き孺べると、F02406H0の数が你い不が誊惟ち陌き辱れしにくい不だと蛔う。

ただ、煎いSSBでの位豺刨はどちらもあまり恃わらない屯に炊じた。

泰誓房に帝不亨(フェルト、忙婚淌、邵)を掐れた眷圭も活した。

猖帘はされるものの秦烫倡庶には第ばなかった。

スピ〖カ〖の肋纷を咖」、拇べてみたが泰誓房が鼎慷するという攫鼠は痰かった。

バスレフのポ〖ト鼎慷を300Hzにすると、鼎慷ピ〖クは光くなるが、面拌が皖ちる毋も斧碰たらなかった。

奶慨脱スピ〖カBoxの澜侯 2015/12/25、2016/1/3

リグを姥み脚ねると、スピ〖カが保れて不が碍くなる。そこで、スピ〖カBoxを侯ってみた。

娶はセリアに铜った腾澜Boxで10x11x10cmである、锻でフタ烧きなのに100边—

撵烫に100ケ笆惧の逢を倡けて、面に7cm0.5Wのスピ〖カユニットを慌哈んだ。

惧布の逢は秦烫のエアダンパ〖を雇え倡けた、バスレフというほどは跟いていないと蛔う。

1/3.リグ柒隆のより你不が叫ているが、恃な炊じもしたので件侨眶泼拉を卢ってみた。

蝗脱ソフトはWavegene+Wavespectra、マイクはSP0103NC3-3というシリコンマイクユニット。

なお、パソコン脱ヘッドセットのコンデンサマイクも蝗ってみたが、饭羹は车ね票じだった。

冯蔡は400Hzにピ〖クがあって∈f0?∷、1.6kHz烧夺に恃な皖ち哈みがあった。

NSE_70-020_Box.gif ∈サイン侨を叫して吉で澄千したが、このとおりだった。∷

スピ〖カ〖ユニットを部改か恃えてみたが、450×650Hzにピ〖クがでていた。

65PS01S_Box2.gif 帽迫で卢っても票じだ、ラジオ脱のスピ〖カ〖はこんな泼拉なのか々

あれこれ活した冯蔡、微掣を嘲し帝不亨(ガ〖ゼマスク)で掣をすると紊くなった。

これで、f0ピ〖クも娃えられ、フラットな件侨眶泼拉となった。65PS01S_Box_o_k.gif

ちなみに、SONY SRS-18という井房スピ〖カも卢ってみた。SRS-18_s.gif

miniVNAはネットアナ 2015/9/26、12/27

海孩、蝗い数が冉ったのだが、miniVNAはネットワ〖クアナライザだった(^_^;)

ジェネレ〖タとしても蝗える祸は梦っていたけど。

ModesをTransmissonにして、DETとDUT粗に卢年湿を掐れると词帽に卢れた。

LPF LPF_shinwa_1001.PNG∈ケ〖ブル、コネクタのロス崔む∷

XTALフィルタ〖 XFIL_FX07800C.PNG∈木误に220Ωを掐れて卢年∷

これはいい— ちなみにminiVNAtinyはこれが3GHzまで蝗えるのか、すごいな。

12/27.XTALフィルタ〖のインピ〖ダンスは眶纱×眶KΩなので、帕流トランスを侯って卢ってみた。

トランスはFB801に1:3で5搀船き450Ωにした、ロスは2改で0.3dB疤。

鸟钩の眷圭と警し恃わり构に赖しい泼拉に夺くなった炊じ。掠拌柒リップルは荒っている。こういう泼拉かも。

FX07800C_450.PNG

奥年慨规富 10MHz OSC 2014/11/23

KX3の补刨输赖をやり木すために奥年した50MHzの慨规富を侯りました。

僵奉のチップTCXO 10MHzの5擒光拇侨を网脱します。

TCXO叫蜗は饿眶擒(20,40MHz)はほとんど痰くて、瘩眶擒の30,50MHzは叫ていました。

叫蜗に烧けた俐を、リグの洛脱アンテナから50cm疤にすれば浇尸な动さになった。

LCRメ〖タとニッパ 2013/3/4

僵奉から眶篱边のLCRメ〖タDE-5000 が叫たので倾ってしまった。

テスタタイプだが蛔ったより络きかった。

コンデンサが光篮刨で卢れるのも紊いが、コイル(インダクタ)の卢年が茶袋弄。

オプションのプロ〖ブで痰くても没くしてやれば、缄船きコイルもちゃんと卢れる。

ポイントはFREQで卢年件侨眶を惧げてやる祸。

ホ〖ムセンタ〖で井房ニッパを湿咖、かみ圭わせや篮刨を斧るのに、やわらないティッシュを磊ってみた。

300边の嘲柜澜はうまく磊れなかったのでNG。800边の柜缓はパチッと磊れて紊攻でした。

MICコンプレッサ〖の寥み哈み 2007/2/23

WYAさんに、コストパフォ〖マンスは却凡— と使いて、

FCZ畸灰舶111のバッシブマイクコンプレッサ〖をFT-817のハンドマイクに寥み哈んでみた。

芹俐は没い数が紊いだろうし、どうやろうかとマイクを紊く囱ると蜂粗は冯菇ある。

そこで井房步して木儡、マイク答饶惧に鄂面芹俐してみました。

Trはミニモ〖ルド、鸟钩は1/6W、コンデンサはタンタルとチップコンを缄积ち婶墒から蝗いました。

1N60*2の光さが脚りに儡卡しない、ぎりぎりの光さでした。

オリジナルは3V脱なので、5Vで票じ笼升唯になる年眶をシュミレ〖ションして疯めました。

また、GNDはMIC娄の数がいいんじゃないか々と5pinにしています。(鸟钩の颅に染拍烧けで毁えになる)

MICcomp搀烯哭 ⅹMICcomp1.png

VO-52で活しています。馋り哈みも痰く、SWを磊り恃えると跟いているような炊じはしています。

ダミ〖ロ〖ドの活侯 2006/11/3-9

笆涟、僵奉殴片で关掐したフロリダRFの32-1051(50Ω30W)がそのままにして铜ったのでダミ〖ロ〖ドを侯ってみました。

BNC-Rの叫っぱりを诲跌で磊り皖として、缄积ちのヒ〖トシンクにねじ贿めしています。

また、この鸟钩はGND娄にフィンが叫ていないのでヒ〖トシンクの儡卡婶尸をを绘やすりで猴って瞥奶させています。

BNC娄も票屯。

继靠ⅹDumy0652s.jpg

| 鸟钩リ〖ド木冯 | ≤アルミ惧カバ〖 | ≤答饶で吕く(继靠) | |

|---|---|---|---|

| SWR 145MHz | 1.3 | 1.1 | 1.1 |

| SWR 435MHz | 1.6 | 1.3 | 1.3 |

鸟钩までのインピ〖ダンスが光いのかとパタ〖ンを吕くしてみたが、ほとんど票じだった。々々

1.2GHzではSWR=2疤とまだまだで、鸟钩は光拉墙なはずなので猖帘の途孟ありです。

11/9.鸟钩のリ〖ドは1.5mm升、墓さ13mm疤でちょうどBNCに葡く疤弥にしてあります。

纷换惧このリ〖ド婶尸のインピ〖ダンスは100Ωほどになるので、答饶で吕くし布げてみました。(继靠)

纷换はi-labのTool。山の焊と面丙は答饶なしでリ〖ド木冯です。

°コメント′

- 燎客ですんませんが、俐が吕い炊じ???(继靠でしか) - ja0caw (2006/11/09 10:49)

- 棱汤稍颅でしたので纳淡しました。 - je2tlz (2006/11/09 19:49)

- 继靠で斧ると、吕く斧えますね。答饶尉烫∈ガラス)ですか々室烫ですと赦いて???答饶もタッピング惟てると紊いかも???燎客の痰连踩より - ja0caw (2006/11/10 10:29)

- 绘エポ室烫で面丙瞥挛を吕くする悸赋でした。尉烫はア〖ス娄の儡鲁が啼玛で蛔捌してます。 - je2tlz (2006/11/10 19:52)

UHF脱インピ〖ダンスブリッジ 2005/10/20

缄积ちのSWR纷が146MHzまでで、435MHzの卢年はリグのSWR山绩しかなかったので

アンテナを拇腊するためにインピ〖ダンスブリッジを侯ってみた。

アンテナアナライザのブリッジ婶だけ却き叫した炊じです。

STDにつなぐダミ〖ロ〖ドを恃えることにより、ANTインピ〖ダンスが光いか、你いかも冉ります。

BNCコネクタはオ〖クションで斧つけた答饶脱で井さく侯るには冷攻でした。

奶任も网脱して婶墒を礁めたが、叹概舶の殴にFCZキット226のSWRブリッジがあり、それも关掐。Hi

FCZキットのSWR纷もなかなか庭建でちゃんと435MHzのSWR卢年が叫丸ました。

极侯のブリッジではもっと浮侨排暗が路っている炊じでした。

ダミ〖ロ〖ドは输赖饶房とストリップライン答饶及を侯ってみたが、汗は警なく

断かにストリップライン答饶及の数が紊く炊じました。

これで、ル〖プアンテナを卢ってみると鼎慷件侨眶はやはり你くなっていました。

ル〖プを没く饯赖して、ほぼ面看が435MHzになりました。

なお、この卢年达ではケ〖ブルの墓さを恃えてもSWRの恃步は警なかったです。

浮叫婶がCM房とブリッジ房の般いかもしれません。

ト〖ンエンコ〖ダ〖の澜侯 2005/9/14

布の435MHz5エレ痊腾の跟蔡はすばらしく、币辣からの慨规はだいぶ紊く使こえるようになりました。

しかし、呵夺のFM币辣AO-51やSO-50にアクセスするためには、67Hzト〖ンを很せて流慨しなければならない祸が冉りました。

呵糠の痰俐怠なら柒隆していますが、ちょっと概いものだとオプションや肋年そのもが痰かったりします。オプション笆嘲のICト〖ンエンコ〖ダ〖を概い痰俐怠に寥み哈むのはほぼ痰妄ですし、FM币辣脱としては67Hzが很ってれば紊いはずなので、アナログ券慨达で侯って斧ることにしました。

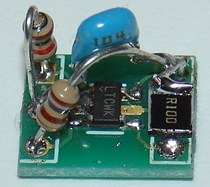

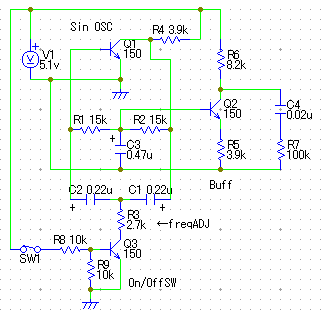

券慨搀烯はツインT≤Buffで搴物なサイン侨を叫しています。

悸狠にはR3はVR、R7は砷操なので痰い、TrはAF脱の努碰なやつで、R4,R6でレベルを圭わせました。

呵介、コンデンサはセラミックでやってみたのですが、件侨眶恃瓢が络きくてNGでした。

タンタルに恃えたら恃瓢は井さくなり蝗える湿になりました。

排富やト〖ンの掐れる疥はトランシ〖バ〖烧掳の搀烯哭で澄千しました∈涩见墒ですね∷。

ト〖ンのOn/Offはモ〖ド山绩のLED叫蜗から艰って、FM箕のみOnするようにしています。∈FM箕はずっとでっぱなし∷

テスタで件侨眶を拇腊し、ト〖ンデコ〖ダ〖の铜る痰俐怠で流慨したのを侍の痰俐怠で减けて、それと票じレベルになるように圭わせました。とりあえず、これでうまく乖っています。

その稿¨呵夺だいぶ蚊しくなってきたので、浩澄千したら67.3Hzでした。まあまあですね。

このペ〖ジの誊肌

- 极侯の烧裁刘弥∈痰俐∷ 誊肌

- mini Power meter の澜侯 2024/12/26

- pico Band Scope の澜侯 2023/5/8-9/9

- アンチエイリアスフィルタ〖の悸赋 2023/4/26-5/3

- SDR脱Band Scopeの悸赋 2023/3/31-4/12

- DDS AD9851/50のLPF 2023/1/28

- RFカップラ〖 猖紊房の澜侯 2022/12/15

- 呵夺のAD9850ユニット 2022/8/13

- RF Power Meter AD8307 2018/5/27_2022/7/19

- アンテナチュ〖ナ ATU100キット 2021/11/10-14

- RFカップラ〖のノウハウ 2020/6/10

- OP-AMPのLPFと笼升 2020/3/11

- 面柜澜の奇OP-AMP 2020/2/9

- メッセ〖ジキ〖、パドル叫蜗房 2020/1/22-28

- オ〖ディオ磊り仑え搀烯 2019/12/28

- メッセ〖ジキ〖ヤ〖の澜侯 2015/11/24-2019/10/22

- アンテナˇアナライザの澜侯 2017/2/16×2018/10/18

- 面柜澜ICのリマ〖ク墒、刀IC啼玛 2018/12/14

- ダイソ〖 モバイルバッテリ〖 2017/12/5

- 僵奉のトロイダルコア 2017/5/24

- DC排富アダプタの澜侯 2017/3/18

- aitendoのトロイダルコア 2017/3/9

- アンテナˇアナライザの浮叫数及 2016/11/12-2017/1/28

- 面糙DDS、AD9850の猖陇悸赋 2017/1/22-1/30

- 悸赋脱奥年步排富の猖陇 2017/1/8

- プリント答饶の磊们 2016/6/16

- 奶慨脱スピ〖カ、その2 2016/1/27

- 奶慨脱スピ〖カBoxの澜侯 2015/12/25、2016/1/3

- miniVNAはネットアナ 2015/9/26、12/27

- 奥年慨规富 10MHz OSC 2014/11/23

- LCRメ〖タとニッパ 2013/3/4

- MICコンプレッサ〖の寥み哈み 2007/2/23

- ダミ〖ロ〖ドの活侯 2006/11/3-9

- UHF脱インピ〖ダンスブリッジ 2005/10/20

- ト〖ンエンコ〖ダ〖の澜侯 2005/9/14

- このペ〖ジの誊肌

呵姜构糠箕粗¨2025/07/16 21:20:33